Janvier 2023 Par François HUGLO

Lame rectifiée, lame griffonnée ou mâchurée, lame révisée, lame bombée, repeinte, lame collée ou recollée, lame froissée, écrasée, « lame abandonnée dans la rue sous la pluie et sous les pas… et je suis le seul à en connaître la face ! », lame commentée « aux lettres entassées », métamorphosent et recomposent la roue de la fortune, l’étoile (sans o : et ile), le bateleur (sans u), le mat, la papesse, l’impératrice (‘i péra rice), la justice et la force, le chariot.

Comme chez Beaumarchais, le valet seul tirera son épingle du jeu. Pas Le Figaro sous le bras. Plutôt la bombe à la main, comme le Blaine de Spermatozoo qui maculait des affiches publicitaires. C’est à ce valet libre qu’il s’adresse : au « bon lecteur » qui saura choisir « la lame qu’il devrait servir », plutôt qu’un maître, plutôt qu’un Dieu. Et passer « de la roue de la fortune à l’étoile », unir le bateleur et le mat, la papesse et l’impératrice (« odieuses jumelles » !), la justice et la force. « De coupe, de deniers, de bâtons et d’épée », le valet « coupe et tranche à cœur de l’épée soumise ». Il passe à travers les lames, apparaît en passe muraille, ombre, silhouette goyesque, en des interventions d’André Robèr dont on reconnaît parfois le chapeau. Sont cités « sans atout » Bicot et le perroquet de L’oreille cassée (l’animal de l’ouïe mimétique, comme le singe dans Tintin au Congo est celui de la vue mimétique : RG, c’est aussi René Girard !). Et voici, après un as de cœur « cœurs noirs défenses blanches » qui rappelle Frantz Fanon, Peaux noires masques blancs, l’arcane XXIII : « LE POèTE », pote mi-squelette (« Frères humains… »), mi-écorché (vif), point d’interrogation dans une main, points de suspension dans l’autre : de quoi toujours rouvrir le jeu et le rebattre, le recouper, le reprendre. Joker forever !

Juin 2022

Revue nuire # 10 par François Huglo

La parole is money, le visuel est d’or. En couverture, signée Jean-François Bory, de nuire # 10, des petits soldats (pouvoirs éditoriaux et symboliques ? militances diverses ?) montent à l’assaut d’une machine à écrire, mais sont submergés par le même flot d’or, d’humour, « de zeugmas et d’excroissances absurdes », qu’elle, et y disparaissent, en apparaissant avec elle comme après le déluge : « le bruit s’interrompt net. Et à nouveau, ce silence absolu, comme si on avait coupé le son en appuyant sur un bouton. Alors pourquoi ces adverbes en sang qui germent au fond de la nuit dans un grand silence ? », lit-on sur une autre page, intérieure celle-là, du même Bory.

En « introduction-à-une-pré-face-qui-se-montre-de-dos », Francesca Caruana présente un « K d’ami » : la rencontre du K réunionnais d’André Robèr et de celui de Jiri Kolar, « artiste tchèque fuyant la pression politique du régime communiste des années 60-70, qui réduisait l‘individu à une identité partisane ou à n’être alors « qu’un arbre à abattre »», comme disait Thomas Bernhard. La poésie de Kolar pille le papier, « saute la marche du sens », en provoquant un « rapport de fulgurance » avec lui.

Sous un titre dégoulinant façon série noire, « Belgian cancan », Solange Clouvel mène l’enquête sur le panneau d’acajou peint désormais exposé à Charleville « Épilogue à la française. Portrait du français Arthur Rimbaud blessé après boire par son intime le poète français Paul Verlaine. Sur nature par Jef Rosman. Chez Mme Pincemaille, marchande de tabac rue des Bouchers à Bruxelles ». Chaque nom, chaque mot est un indice et un suspect pris en filature et interrogé par un « esprit fin et investigateur » (Balzac, Le Cabinet des Antiques) qui, tel le patronyme Pincemaille, tenaille la lettre, puis roule sa bille. Comme en écho visuel, Antonio Sa poes superpose un fragment de « Un coin de table » de Fantin-Latour et la répétition de la phrase « Rimbaud et Verlaine sont trop sauvages pour le panthéon ». Si le sauvage renvoie à la parade rimbaldienne, l’ensemble paraît surexposé ou couvert d’un voile de gaze, on le qualifiera de verlainien.

Comparable à celui d’une écriture, un rythme de bâtons obliques, horizontaux ou verticaux, vient, sur une page de Joël Frémiot, effleurer ou croiser (embrocher ?) des formes blanches, noires et grises. Tension entre le sens de l’écriture et les formes qu’elle accroche, traverse et emporte ? À la fois la fulgurance de Kolar et la tension de Frémiot : quand, par le coup de baguette magique d’Emilio Morandi, le masque à gaz est porté par un écorché ou par un homme en costume lisant son journal dans un fauteuil, on peut parler d’humour visuel.

Chez Serse Luigetti, la lettre capitale imprimée en noir sur blanc ou en blanc sur noir, et le manuscrit, sont éléments plastiques couvrant la page divisée ou non en cases. L’humour visuel revient avec Pavel Zarutskiy, sous forme de photo-légende : au-dessus d’une patère, la phrase « this poem does not carry responsability for the given glances ». Et avec Hugo Pontes : un globe terrestre surplombe et couvre partiellement un clavier de lettres, dont il semble émerger. Ou des longs becs emmanchés de longs cous et leurs corps inversés comme par un plan d’eau portent des cartes portant des lettres.

Humour visuel encore, peut-être, avec Rod Summerc Vec : des pages d’écriture gothique découpées en triangles deviennent confetti ou fragments d’éventail dans des compositions rappelant Arp ou Calder. Samuel Montalvetli assemble des galets, puis des photos de galets, extraits du Rio Azul. Pas de « no future » pour Julien Blaine, mais un « FOUTURrr », et surtout pas de monothéisme mais un « l’un deux » préféré à « l’un d’eux » : « Et il devint parmi les dieux, l’un deux, au côté / de Poulpo, / le poulpe originel : un dieu aux 5 tentacules / »6 en comptant la langue » précisa puis déclara / Poulpo ». Le 2, le 5 et le 6 pour échapper à l’1 ! Humour visuel et noir de Liliane Giraudon : sous un pistolet automatique, ce proverbe de l’enfer de William Blake : « He who desires but acts not, breeds pestilence ».

Les poèmes processus de Gustavo Vega Mansilla sont des séquences d’images-plans comme dans la BD : les lettres capitales du mot AMOUR se dissocient, s’espacent, tombent. Ou les mots Dieu, opium, Marx, 1944, football, 2013, forment un plan oblique comme un pan de drapeau. Des flèches font partir dans tous les sens les mots d’un « autoportrait » : « mes cheveux », « mon œil gauche », « mon Tu », etc. Par la grâce d’André Robèr, des jeux de superpositions et de fondus obtiennent en noir et blanc en passant par tous les gris des compositions aussi somptueuses que les plus aurifères tableaux de Gustav Klimt. Chez Nicolas Giral, détails et parures du corps féminin jouent entre photo de chien (le mâle ?) et slogans de magazines, comme tenaillés par une double injonction. Anna Boschi Cermasi met en rapport figure géométrique, lettre imprimée, et graphie —le mot « fragile » et le cardiogramme. Chez József Bíró, des bandes de lettres relient les photos qu’elles traversent. Tictac Patrizia équilibre des figures et tracés géométriques comme des mobiles minimalistes. Les graphies et figures de Shin Tanabé sont passées au stade cerf-volant, avec de forts contrastes entre noirs et blancs intenses. Les encadrements de Cinzia Farina produisent les profondeurs de champ et les distances de fenêtres où fragments d’images (ombres, silhouettes vues de dos, bande noire) et de texte s’observent (nous observent) avec des regards inquiétants.

Rendez-vous est donné en 2023 pour la 6ème biennale de poésie visuelle d’Ille sur Tet. Chapeau, André Robèr ! Depuis (au moins) Dada, Duchamp, Magritte, l’humour visuel s’affranchit et nous affranchit des formats (estimables !) du gag cinématographique et du dessin de presse pour tutoyer poétiquement les arts plastiques et conquérir sa majorité, osons même —en revenant à la photo de couverture— : son âge d’or !

lundi 21 mars 2022

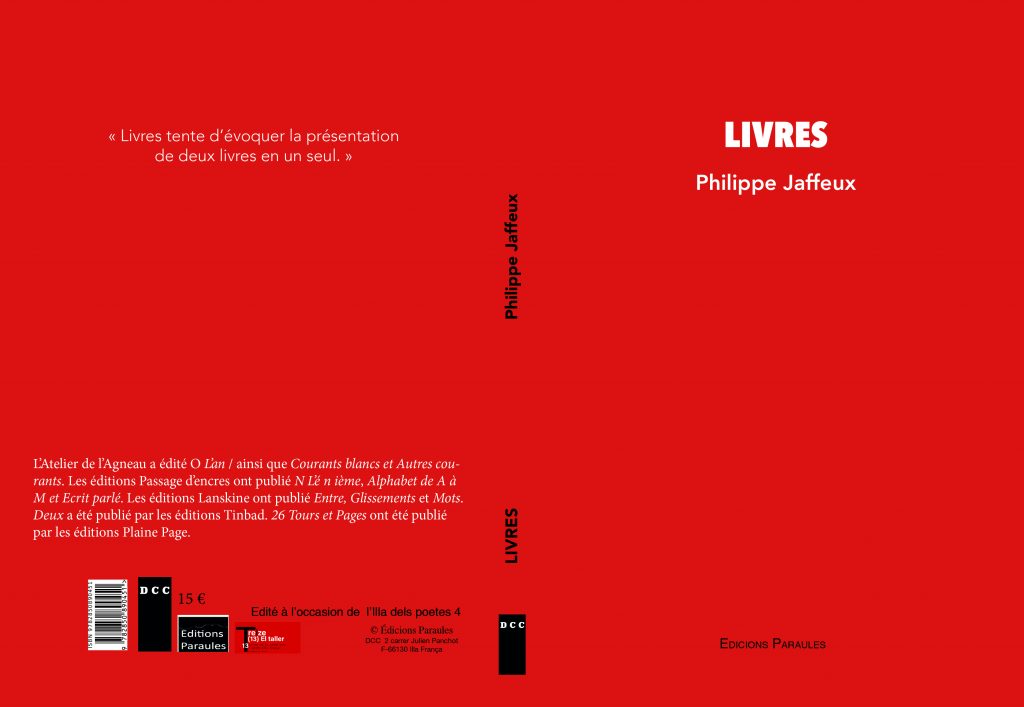

(Note de lecture) Philippe Jaffeux, Livres, par Jean-Nicolas Clamanges

https://poezibao.typepad.com/poezibao/2022/03/note-de-lecture-philippe-jaffeux-livres-par-jean-nicolas-clamanges.html

Ce nouvel opus retrouve les préoccupations philosophiques et littéraires essentielles de l’auteur de Courants, d’Alphabet et de Pages, selon une neuve disposition de sa matière de phrases, centrée sur ce qu’on pourrait appeler une poétique de l’écriture-lecture en parties doubles, ainsi présentée en 4e de couverture : « Livres tente d’évoquer la présentation de deux livres en un seul ».

Trous de mémoire

Lorsqu’on a mémorisé un poème, il est presque inévitable, après un certain temps de latence, qu’au moment où l’on en a besoin mentalement, un mot, un hémistiche, un vers, une ou deux strophes se dérobent. Le jeu est de les reconstituer mentalement à l’aide de la métrique et des rimes, de sorte qu’avec un peu de patience, on a le sentiment d’avoir tout récupéré ; sauf qu’on n’est pas bien sûr de tel mot, ou que telle rime semble tout de même bien faible. Si l’on s’avise, en désespoir de cause, de recourir à l’imprimé, on se rend compte qu’on s’était trompé : on avait trouvé un synonyme, ou une rime approximatifs selon la métrique et le sens général, mais ce qu’avait trouvé le poète était exactement ce qu’il fallait – le contraire en général du cliché qu’on avait imaginé : ce que nous reconnaissons immédiatement comme une évidence car nous n’avions en réalité rien oublié du poème : notre hésitation à reconnaître ce qui comblait la lacune attestait que profondément notre mémoire inconsciente savait à quoi s’en tenir.

Dans ce genre d’expérience, notre mémoire immédiatement disponible des poèmes supposés sus par cœur est comparable à un « texte à trous ». On se retrouve dans une position proche de celle de l’enfant des écoles ou de l’apprenant en Français langue étrangère ; simplement, au lieu que le mot ou la séquence censés boucher le trou dans la phrase sont dans ce cas disponibles sous forme de liste explicite, ils ne le sont pas tant qu’on ne consulte pas l’imprimé dans le cas du poème. Ainsi, devoir retrouver intégralement un poème appris s’avère en général devoir confronter mentalement deux textes : celui que nous reconstituons en nous le récitant, et celui qui se trouve inscrit en mémoire profonde, dont nous savons qu’il ne nous laissera pas tranquille tant que nous ne l’aurons pas intégralement exhumé – tant qu’il n’aura pas consenti à l’être.

Pages trouées

L’expérience de lecture à laquelle nous invite le dernier livre de Philippe Jaffeux nous confronte délibérément à quelque chose de cet ordre. Le dispositif est le suivant : une page de prose à gauche, où se succèdent sur 26 lignes les phrases aux allures de maximes ou d’énoncés paradoxaux caractéristique de la manière de l’auteur, mais avec cette singularité que cette fois, il s’agit d’un texte à trous de dimensions variées ; sur la page de droite figurent les segments élidés à gauche, à la place où ils devraient s’y trouver si cette page en livrait le double complet, ce qui donne un ciel de blancheur constellé de signes. L’ensemble se lit en continu, un trou ou une articulation grammaticale faible ou forte marquant parfois la fin d’une page de gauche qui se poursuit en haut de la suivante.

On sait que la lecture courante procède par flashes oculaires liés à la mobilité de l’œil. En ce qui concerne les documents purement référentiels, le « bon » lecteur ne lit pas tout le texte, il procède inconsciemment à quelques flashes sur les éléments saillants de la page susceptibles de lui délivrer l’information recherchée, par hypothèses et inférences visant à l’efficacité. Il est à supposer que dans le domaine des textes stylistiquement élaborés, cette approche ne peut fonctionner : plus le texte est poétiquement organisé, plus il rompt avec les codes admis, y compris en littérature, plus il exigera d’attention et donc de lenteur. D’autant que le lecteur de poésie contemporaine sait que la simple lecture linéaire ne peut par elle-même rien livrer d’autre qu’une vague « couche suffisante d’intelligibilité » qui n’importe guère. Le dispositif proposé par Jaffeux oblige ainsi l’œil de son lecteur à se déplacer à chaque ligne de la page de gauche vers la page de droite, et retour, afin d’obtenir la forme-sens que la première lui dérobait par lacune. C’est très vite déboussolant, d’autant que n’aide nulle ponctuation, la limite de chaque phrase étant seulement indiquées par la majuscule initiale à gauche, tandis qu’à droite l’esprit est troublé par le surlignement en gras de certains déterminants, lequel semble aléatoirement disséminé (on verra qu’il n’en est rien), ainsi que par la disposition constellée qu’on a dite.

Ces contraintes formelles induisent une quasi impossibilité de s’occuper du sens de ce qu’on lit dans ces conditions, bien que de nombreux indices plus ou moins consciemment prélevés au passage signalent le caractère sans doute totalement autoréférentiel du propos, les pages de gauche semblant essentiellement occupées à décrire, non sans humour, l’aspect phénoménal de l’ensemble, les enjeux poético-sémantiques, les problèmes posés au lecteur, le travail de l’auteur avec sa machine et ses octets, ses spéculations métaphysiques ou cabalistiques, etc. – La dernière ligne de la dernière double page quantifie enfin ironiquement le travail conduit « sur une double page emportée par 2600 mouvements oculaires ». Un explicit qui aurait ravi le Queneau de Cent mille milliards de poèmes !

Lire dans tous les sens

La tentation du lecteur déboussolé auquel ce genre de texte demande de redevenir le déchiffreur mal assuré qu’il fut enfant, est souvent, on l’avoue volontiers, de remplir les trous à sa façon pour se détendre, sans s’inquiéter outre mesure des solutions inscrites à droite. C’est ce que font tous les lecteurs de textes publiés sous la censure, comme naguère en France ou ailleurs et aujourd’hui en Russie : le titre blanc, le paragraphe vide, la page vierge, etc., servent d’avertissement d’avoir à inventer/réinventer ce qui a été caviardé. On y gagne là-bas d’exercer sa lucidité aux dépens des censeurs, et pour ici, de prendre une sorte de plaisir oulipien, sinon surréaliste à doubler l’auteur sur son terrain. Après tout, est-ce bien le mot ou le segment qui manque à gauche que Ph. Jaffeux a restitué à droite ? est-ce qu’il le sait lui-même d’ailleurs ? N’écrit-il pas, p. 27 (à gauche) : « L’élan d’une page en chantier sur un tissu de trous inutiles aux lettres » ou bien, p. 48 : « L’efficacité incertaine questionne des lignes saisies par des lettres perdues » ?, comme si la clef de tout le jeu était le jeu de la lettre en ce que Jaffeux nomme son hasart, plutôt que celui de la phrase ou du mot, voire de la page, conformément à une obsession scripturale dont attestent les écrits antérieurs, relative à ce qu’il nomme ici, p. 50, « une exploration spatiale de l’alphabet » en ses 26 lettres.

Mais ce serait encore trop simple ; car à force de naviguer d’une page à l’autre, l’on s’avise de ce que la page de droite est elle aussi composée de phrases en style-Jaffeux de la meilleure eau, lesquelles sont faites de ce qui a été retiré de celle de gauche. Il suffisait de quitter le mode horizontal pour lire la page en mode vertical/diagonal, comme dans le Coup de dé mallarméen, certains livres de Reverdy ou bien de Du Bouchet. Les pages de droite offrent donc une série de phrases originales dont la première lettre du sujet est en caractère gras (rien d’aléatoire donc comme on l’avait d’abord cru), composées des lacunes du texte de gauche syntaxiquement et spatialement ordonnées sur fond de blancheur. – À moins que ce ne soit le contraire, la page gauche développant une amplification linéaire de la constellation jumelle : « Des oublis visibles mémorisent la composition d’ qui se souvient d’une image lisible » (p. 39).

Haute voltige

Cette visibilité lacunaire des oublis, outre qu’elle fait signe, peut-être, vers l’épisode de la drachme perdue dans les Confessions de saint Augustin (a), nous ramène à la problématique de la mémoire poétique. Dans la préface aux Yeux d’Elsa (1942), Aragon rapporte qu’ayant mémorisé fort jeune ces vers de Rimbaud : « Mais des chansons spirituelles/Voltigent partout les groseilles », il n’a jamais pu se contenter d’une leçon plus correcte découverte par après : « Voltigent parmi les groseilles » (b) : « pour moi, tant que je vivrai, je lirai Voltigent partout… avec cet étrange transitif du verbe voltiger, qu’on peut me dire être une faute, et que je persiste à considérer comme une beauté… Ce sont là les déformations de la langue, comme il y a celles que les peintres ont introduites de Greco à Ingres, et qui ont fait la richesse de la peinture moderne…. Je disais donc … qu’il n’y a poésie qu’autant qu’il y a méditation sur le langage, et à chaque pas réinvention du langage. Ce qui implique de briser les cadres fixes du langage, les règles de la grammaire, les lois du discours. »

Ajoutons-y celles des rythmes, des cadres et des formes de la lecture compte-tenu des hasarts orthographiques de la combinatoire alphabétique, et nous aurons la haute voltige littéraire de Philippe Jaffeux.

Jean-Nicolas Clamanges

(a) au livre X, 18, Augustin pose la question de la mémoire latente dans l’oubli : « Cette femme de l’Évangile qui avait perdu sa drachme alluma une lampe pour la chercher ; et elle ne l’aurait pas trouvée si elle ne s’en fût pas souvenue : car comment après l’avoir retrouvée eût-elle su que ce l’était si elle en eût perdu la mémoire ? » Trad. A. d’Andilly, folio-Gallimard, 1993, p. 359.

(b) L’édition des Œuvres complètes en Pléiade par André Guyaux (2009) offre aujourd’hui les deux versions, chacune issue d’un manuscrit autographe de Rimbaud, l’un titré « Bannières de mai » et daté de mai 1872, avec la leçon Voltigent parmi… ; l’autre non daté, avec la leçon Voltigent partout, sous le titre « Patience d’un été ».

Philippe Jaffeux, Livres, Éditions Paraules, Ille sur Tet, 2022, 50 doubles pages. 15 €

Découvrir la double page 1 en cliquant sur ce lien.

Philippe Jaffeux, Livres

Deux en un

Philippe Jaffeux ne se rattache à aucune tradition — pas même celle du lettrisme qu’il transforma à sa main. Sans repos, le funambule, plus que de couper son livre en deux, le double “pour laisser optimal’ ce qu’il nomme un “livres” (le “s” est important).

Le tout avec des lignes “trouées”, distendues, segmentées — loin du “format domestique”. Elles suspendent, tiennent et retiennent l’inconfort d’une sorte de volontaire contrariété et la vertigineuse tension qui créent une résistance au sens.

“Mordue par les vides”, se scénarise dans le face à face entre chaque couple de page, une variance de la ligne de crête. Ce travail de déhanchement n’exclut en rien la rigueur.

Elle ne vise pas l’avatar d’un logos pur, mais un logos référé à lui-même. D’où ce “repons” entre un récit et poème en une langue qui s’entre-répond.

L’auteur fait à la fois de la théorie et de la création comme Kant introduisit dans la pensée le concept de “grandeur négative”. Prose et poème affirment la réalité du négatif. L’un et l’autre ouvrent des béances dans la pratique de l’écriture.

Un saisissement vient prendre le réel de la pensée dans l’insu de ses forces contraires pour en esquisser un dessous de la langue comparable au dessous de table.

Existe en conséquence naissance, mort et résistance au sens. D’une part, il y a le flux, les courants d’hystérésis, les longitudes du sens ; d’autre part, il y a un état zéro qui devient le chiffre d’un impossible savoir mais qui rend lisible la venue au sens comme pourrait être subitement saisi un rayon perdu dans la recherche de son miroir.

Dupliquer (si l’on peut dire) le livre en deux n’explique pas les mots de la pensée ni ne les suspend. Cela implique la pensée dans le surgissement de ses mots mais selon une tournure propre à réveiller par anéantissement le fil tendu du logos.

Jaffeux le distend en une double dynamique : le genre littéraire et de “lalangue”. Les deux s’appliquent infiniment sur eux-mêmes une re-montrance.

Bref, Jaffeux porte au jour d’immenses virtualités en béance. Sa condition n’est pas de conclure, mais d’interroger.

Et d’interroger la négation comprise comme force d’articulation constitutive, comme pure durée d’écriture.

jean-paul gavard-perret

Philippe Jaffeux, Livres, Editions Paraules, Ille-sur-Têt, 2022, 54 p. — 15,00 €.

Un dialogue Jean-Jacques Lebel –Julien Blaine par François Huglo

À propos du Grand dépotoir

Les « événements de mai » ? Oui, de la Belle de Mai, printemps-été 2020, ce Grand dépotoirsur un lieu créé par Julien Blaine à Marseille comme Le Refuge, le musée, le Mac, « outils collectifs » souligne Jean-Jacques Lebel. Autre « grand événement » selon Blaine, « extraordinaire événement transnational » selon Lebel, le DIAS, « Destruction in Art Symposium » à Londres en 1966, puis Fiumalbo (Parole sui muri) avec Claudio Parmiggiani et Adriano Spatola en 1967. Bien avant et bien après 1968, la liberté, « tu te souviens ? ». Le trio qui, sur une photo prise par Françoise Janicot, monte sur la statue de la Liberté au jardin du Luxembourg, était formé de François Dufrêne, Jean-Jacques Lebel et Julien Blaine. Celui qui compose ce livre rassemble les mêmes, sans Dufrêne mais avec André Robèr, l’éditeur préfacier. Jalons et dalons de la liberté… Depuis un colloque sur l’art et l’anarchie pour les 10 ans de Radio Libertaire, Blaine accompagne Robèr « de la Provence à la Catalogne » sans oublier la natale île de la Réunion. André salue cet « événement sans précédent : un artiste cessant de produire plastiquement offre gracieusement au public connu et inconnu des œuvres déjà produites ». Hors catalogue paru aux Presses du réel, Jean-Jacques Lebel dialogue avec Julien : c’est, illustrée de photos, « toute une partie de l’histoire de l’art et de la poésie action en particulier », histoire aussi de l’édition française avec la naissance du quotidien Libération, « qui est évoquée entre deux activistes et acteurs majeurs de l’art contemporain ».

« D’un côté Bansky », une « toile de grand format et de qualité nulle » représentant des chimpanzés à la place des parlementaires de la Chambre des communs du royaume uni, vendue aux enchères par Sotheby’s à 11,1 millios d’euros, « de l’autre le Grand dépotoir » où Julien Blaine, dixit Lebel, rompt « radicalement, non seulement avec le marché de l’art, mais avec la définition même de ce qu’est la pratique artistique ». Plus d’un demi-siècle d’amitié relie Julien, né en 1942, à Jean-Jacques, de dix ans plus âgé. Tous deux sont « pluriels » : ont vécu « plusieurs vies en une seule » et partagent un « goût très fort du collectif ». Julien avait 22 ans quand il envoyait Robho par la poste à Jean-Jacques, alors chroniqueur dans La Quinzaine littéraire, qui y a vu une « passerelle entre la culture avec un grand C » et la Culture parallèle, comme on dit marché. Ceux qui partageaient cet esprit et préparaient « modestement mais très concrètement mai 68 » n’étaient « pas des masses ». Lebel, très actif depuis 1954 contre la guerre d’Algérie, faisait des happenings et des films. En 67, il a été invité à Nanterre par Henri Lefebvre, y a retrouvé le groupe Noir et rouge dont il était proche et où il n’y avait pas seulement « Daniel Cohn Bendit qui a très mal tourné » mais Jean-Pierre Duteuil qui éditait seul sur l’ordinateur qu’il appelait Acratie, en particulier un livre de Jean-Jacques sur Benjamin Péret. Au début de Libération dont il était fondateur avec Géranonymo, les grévistes de Paris-Jour et l’agence Presse Libération, avant Serge July et les « maoïstes coincés » avec lesquels il n’avait « pas envie de travailler », Julien Blaine a tenu les chroniques Chaud Show La Free Press, puis Jules Van et Allias Vie-Art, démarches « pas perso » avec toujours, de Robho à Doc(k)s un « désir international ».

Ce désir de « donner la liberté au monde entier à toutes & tous, comme les troubadours avaient essayé de donner l’amour au monde », s’est heurté dans les années 80 à « une formidable régression avec la trouille énorme du peuple » et un « manque de curiosité de la génération qui arrive ». Le Grand dépotoir se veut un acte radical pour « arrêter la régression », dans le prolongement de Polyphonix et du travail de toute une vie « dans les réseaux internationaux », pour redire « voilà, tout ça, ça continue à être à vous ».

« Produire autre chose, autrement » était le but à la fois social et artistique partagé par Jean-Jacques Lebel, Julien Blaine, et les grévistes de Lip à Besançon, ces « CFDT cathos de gauche » qui ont refusé de fabriquer des mécanismes pour les missiles Exocet vendus par l’état français aux Argentins comme aux Anglais qui à cette époque se disputaient les îles Malouines. Jean-Jacques à Julien : cette autogestion défendue par les Lip, « c’est exactement ce que tu fais, avec ton exposition où tu vas donner tout et ce que je fais avec mon fonds de dotation ». Julien rappelle d’autres « grands moments », le journal Nouvelles Galères écrit avec les filles des Nouvelles Galeries, Berliet devenu Liberté par simple anagramme. De même, les festivals, de Tarascon à New York où Polyphonix a été accueilli au MOMA, Museum of Modern Art, et où Gherasim Luca, apatride et sans papiers, a pu rencontrer John Cage, Jackson Mac Low et « toutes les sommités », ont été « des grands moments de laboratoire psychosocial » (Jean-Jacques Lebel). Julien Blaine se souvient : dès que Gherasim Luca commençait à lire, « il avait bouffé du lion ». Festivals des Zaterre à Venise, organisé par Adriano Spatola, d’Amsterdam, One World Poetry, créé par Ben Posset, de Rome, « et après il y en a eu partout », Exopoésie à Périgueux et quelques autres, où toujours la poésie « autogère sa diffusion ».

Le désir de « faire un truc avec les copains » était déjà celui de Paul Verlaine rebaptisé Pauvre Lélian pour pouvoir entrer dans l’anthologie qu’il éditait, Les Poètes maudits, sans laquelle nul ne saurait qui sont Rimbaud, Corbière, Mallarmé, Desbordes-Valmore, Villiers de l’Isle Adam et lui-même. Et le désir de l’Album Zutique, fait à l’Hôtel des Étrangers en pleine Commune de Paris, avec « une espèce d’égalitarisme dans le délire créateur ». Jean-Jacques voit une « tendance à aller vers » une « renaissance de ça », Julien déplore que tous ces signes de vie soient récupérés par les « clowns dangereux, malhonnêtes et stupides » portés à la tête des états par « la démocratie moderne ». Jean-Jacques plus optimiste, Julien plus pessimiste ? Ils s’entendent sur le mot de la fin : « on n’a pas dit notre dernier mot ».

Philippe Jaffeux Livres

Livres, de Philippe Jaffeux (2) par Christophe Stolowicki

Saute aux yeux un livre dédoublé, dont les thèmes continuent de déployer la prodigue garden-party de l’abstrait qui caractérise Jaffeux – dont l’innovation est un lacunaire à deux temps, la page de gauche touffue mais caviardée de blancs, celle de droite très ajourée, (dé)composée de tous les bris de phrase arrachés à l’autre. Oui, « deux livresen un », un livre à deux temps, ceux d’un jazz battant de tous ses blancs.

Soit « Des phrases mordues par un vide constructif », « des lacunes //// convulsives », « des écarts //// décidés à traduire //// la composition d’une autre page » quand « Une envolée de trous capture des phrases qui convoquent //// une langue de l’air ». Dépareillée, renforcée encore « la fermeté implacable d’une écriture désapprise ».

Livres gagne à être feuilleté sur le long cours, surtout quand on a lu tout Jaffeux ou presque. Il faut s’y promener comme dans la Sainte-Victoire – dans la traduction de Cézanne ou de Domerg, non sur le motif.

Livres écho d’une œuvre, ramassée sur une dizaine d’années – dont les titres sont égrenés en bas de page de la quatrième de couverture, non par présomption, mais dans l’ordre teste âme en terre. En écho tous les opus sont là qui se tiennent la main, dont celle d’un siècle dématérialisé dans plus ample matière est lâchée.

Rappelons pour mémoire que « Toutes les planètes sont rondes parce que l’univers n’a ni commencement ni fin » (Courants blancs, 2014) marque la pascalienne, la cardinale prise de conscience de l’espace-temps un siècle après sa connaissance. Il y fallait bien un siècle, et une vie d’adulte sur fauteuil élévateur.

Jaffeux, mode d’emploi. Jaffeux-Perec, la disparition de pans entiers du discours. Pour Jaffeux la pitié tragique de Nietzsche. De Jaffeux la vie en livres, de la vie il ne connaît quasiment que la vraie vie, qui est la littérature, comme chacun sait depuis Proust.

L’innovation mallarméenne de cet usage de la double page produit à la lecture – à la lecture flottante surtout – l’effet d’enjambements de cent lieux à sangs liés, de rejets géants en chaussures de vair d’un infirme de génie. À coups de dés qui sont des battements de cils.

Après avoir, entre autres efforts (in)sensés pour desserrer son asphyxie rationnelle, troué ses pages de cercles et de triangles (Entre, 2017), dans Livres Philippe Jaffeux, par le dispositif aléatoire adopté, réinvente plus radicalement encore la poésie, épurée d’entrer en mémoire disjointe sitôt émise

morcelée

osselets

d’un jeu de dés

ocellée

mort celée

mort ce lait dont s’abreuve la double page de Livres.

Le commentaire de sitaudis.frParaules, 2022

108 p.

15 €

Livres de Philippe Jaffeux par Jean-Paul Gavard-Perret

Philippe Jaffeux, Livres, éditions Paraules (66), février 2022, 54 pages, 15 €, ISBN : 978-2-85089-045-1. [Commander] Philippe Jaffeux tel un post-lettrisme poursuit sa métamorphose de la prose et de la poésie. Pour « laisser optimal’ son livre devient « livres » (le « s » est important). Car plus que de le couper en deux, il le dédouble. L’ensemble en lignes « trouées », distendues, segmentées, loin du « format domestique ».

Procédant de la contradiction logique, le livre devient une variance prodigieuse de la ligne de crête de la prose comme du poème. Une activité de l’écriture se lit à l’envers et s’applique infiniment à elle-même. L’auteur ne vise pas l’avatar d’un logos pur, mais un logos référé à lui-même : prose et poème s’entre-répondent strictement. L’un et l’autre affirment la réalité du négatif, l’un et l’autre ouvrent des béances dans la pratique de l’écriture, dans sa résistance, son recul, sa détente. Rien peut-être n’avait pénétré si loin dans le corps naissant d’une pensée qui vient par un tel langage. Il reste dans la proximité de la naissance et de la mort des mots. Dans chaque page « un fond / s’écoule dans / la posture / d’une chose / lacunaire » en un flux sans cesse cassé qui ne cesse de sourdre et où le rapport des mots de la pensée à ce qui, dans l’acte même de penser, se refuse à la pensée, ouvre à une expérience inédite. Cette avancée n’est pas sans offrir un retour d’attention vers la distinction husserlienne de la fonction de manifestation et de la fonction de signification de l’expression. Il s’agit de mettre à nu le pouvoir invisible d’une contrariété au repos, d’un état réel d’équilibre de forces contraires. Ce qui ailleurs est noyé dans le bruit et le brouillage infini de l’usage des mots est remplacé par un nouveau type de « livre », et ce dans un évidement brusque qui relance son corps et son corpus. Il n’existe plus de pensée de survol. Elle est dans son propre volume, ne transporte pas des idées invariantes. Elle enveloppe essentiellement des puissances de brouillage. En funambule, Jaffeux tient et retient l’inconfort d’une contrariété irréductible et la vertigineuse tension d’un langage qui résiste au sens admis pour le mettre en une volontaire contrariété. editions-paraules, jaffeux-ecriture experimentale, jaffeux-poesie formelle, jean-paul gavard-perret, philippe jaffeux, philippe jaffeux et le post-lettrisme

Livres de Philippe Jaffeux par Jean-Paul Gavard-Perret 2

Philippe Jaffeux : effacement des évidences

Thèmes Poésie jean-paul gavard-perret 14/02/2022 CommenterEcrire une critique

Mordues par les vides, les doubles pages de ce livre crée un face à face et une variance entre prose et poème selon de nouvelles lignes de crête,

Ce déhanchement n’exclut en rien la rigueur. Elle ne vise pas l’avatar d’un logos pur, mais un logos référé à lui-même.Un design unique à partir de 219€/mois !

Comme Kant qui introduisit dans la pensée le concept de grandeur négative, prose et poème affirment la réalité du négatif. L’un et l’autre ouvrent des béances dans la pratique de l’écriture : un saisissement vient prendre le réel de la pensée dans l’insu de ses forces contraires pour en esquisser les dessous.https://d1185ecb9ac6506de0f7b91423c902f8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Nous avançons dans un monde disjoint, séparé d’un réel que nous finissions par percevoir mais selon des hypothèses vagues. Le langage redevient une chose encore vive et palpable qui vient faire basculer l’instant. Elle recouvre le titre ancien dans celui de livres où la parole d’une certaine manière se dissout.

Jean-Paul Gavard-Perret

Livres » de Philippe Jaffeux par François Huglo

Livres : pas un livre à propos de livres, mais « un livres », un pour deux et deux pour un, grâce à des sauts de page, un par ligne. Le mot qui saute d’une page à l’autre laisse un trou dans la ligne pour occuper une autre ligne sur la page que l’on ne peut qualifier de suivante puisqu’elle est formée d’éléments de la même, que l’on ne peut donc pas appeler la même. Deux pages 1, deux pages 2, (…), deux pages 50, se font vis-à-vis. La règle du jeu est fixée dès les premiers mots : « Un numéro de page se dédouble ». Les derniers dressent un bilan chiffré de la lecture : « double page emportée par 2600 mouvements oculaires », nombre théorique obtenu par calcul, mais il est impossible de limiter donc de fixer celui des allers-retours nécessaires à la mise au point par laquelle chaque lecteur superpose mentalement les deux pages juxtaposées. Il peut aussi considérer la page de droite pour elle-même, la couper de sa source, alors que la page de gauche focalise l’œil sur ses trous, ses absences. Prose lacunaire à gauche, vers cristallisant à droite une densité de sens, à partir de signes pourtant plus dispersés, mots en archipel sur la page. Les blancs dans la prose continue, à gauche, deviennent, à droite, des impacts discontinus du vers. Migrations d’un côté, assemblées de l’autre. Forces centrifuge et centripète, mais sans centre. L’écriture de Jaffeux est atomiste, physico-chimique, quantique. Mais le livre ne peut être réduit au projet qu’il réalise en l’énonçant (il dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit). Performatif, il est aussi réflexif, en un dédoublement où la pensée se saisit dans son mouvement, un cogito toujours recommencé, son double n’étant pas un reflet où elle se noierait, mais ce qui lui manque, ce qu’elle poursuit, son surgissement et son point de fuite.

Dès la première page, le texte se voit, s’oriente, se met en scène, se projette, se décrit comme « reptile », « architecture aléatoire », « carte » incorporant « le tissu d’un voyage », « forêt de lettres », « parcours du chaos ». Plus loin, comme « phrasé condamné à se taire », « construction d’une page onirique », « absurdité disponible », « approche d’un sens débridé », « révolte impossible », « négatif de l’écriture », « écriture désapprise », « aventure d’une idée incomplète », « exposition d’un principe abstrait », « labyrinthe de ruptures », « tri expérimental », « élan tragique », « écriture paniquée », « alphabet mis en scène par l’éclairage d’un écran », « aventure d’un film », « anonymat d’un espace », « processus magique », « vide qui s’éloigne d’une pensée », « surface qui avale le fond d’un sens », « mots dépourvus de lettres », « magma de blancs (qui) retentit sur le projet d’un sens », « refrain d’une méthode », « spontanéité infernale », « flopée d’os (qui) s’entrechoquent », « souvenir d’une grâce », « digression », « envol de convulsions éruptives », « détresse d’un texte mutilé », « absence incontrôlable », « présentation d’un avenir impossible », « avancée d’une chose végétale », « respiration d’une catastrophe », « irruption d’une immédiateté originelle », « ordre d’un chaos touché par un paradoxe », « transparence d’une farce », « sel d’un refus qui parasite une quête brutale », « connexion entre deux pages interactives », « vibration d’un vide baroque ».

Que de rebondissements ! « Une forme / indisciplinée / rebondit sur / l’identité / d’un mélange / de trous ».

Point de fuite (« Une / vitesse / captive / la rédaction / d’une / fuite », « La trace d’une fuite mise en perspective ») et « fougue d’une quête », le Livres baroque(s) peut trouver sa traduction chez Bach : Le « Hasart » de la f(o)ugue !

André Robèr, Mi di minm — K

Métissage animiste

André Robèr est né à La Réunion en 1955. Issu d’un milieu pauvre, il abandonne très rapidement l’école et quitte son île. Il devient électricien à l’EDF avant de se diriger vers le domaine socio-éducatif de la CCAS et les formations politiques du PSU.

Il reprend des études universitaires en arts plastiques et il obtient un DEA d’Arts plastiques avec comme sujet “Les graffitis dans l’art contemporain”.

Longtemps militant syndical et politique, il quitte la gauche pour des mouvements anarchistes “La vache folle”, “Anartiste” etc. et il essaye de montrer que l’art est un moyen d’émancipation en créant notamment la Revue “Art et Anarchie”. Il se met lui-même à créer d’abord avec des matériaux de récupération (portes de coffrets électriques, restes de résine des chantiers, etc.). Mais sa technique évolue : il il utilise ensuite les peintures acryliques ou des huiles.

En 1995, il change l’orthographe de son patronyme de Robert en Robèr par créolisation, devient commissaire d’expositions puis commence à écrire en 2000 sous forme de poésies qui mélangent le créole réunionnais et le français. Il publie à cette époque Lékritir lot koté la mèr. Ce livre devient le creuset de son oeuvre dont une trilogie sur l’immigration et des carnets.

André Robèr ne cesse de s’amuser du contenu et de la forme pour chanter la culture réunionnaise au besoin par un recensement d’insultes, des recettes de tisanes. Et en 2015 il publie son premier recueil écrit uniquement en français Tel un requin dans les mers chaudes où il s’éloigne du discours sur l’immigration. Passionné par les écritures d’avant-garde et véritable passeur, André Robèr a conçu son atelier El taller (Treize) comme un lieu ouvert aux rencontres d’écrivains et d’artistes dont Julien Blaine, Didier Manyach, Claude Massé, Valérie Ténèze et Marie Jakobowicz.

La poésie collage, telle qu’elle apparaît dans son nouvel opus, trouve selon lui ses racines “dans une ancestrale capacité de l’humain à associer, à dissocier, à façonner”. Julien Blaine qui a écrit la postface de ce livre montre comment se découvre, “entre deux enterrements”, les enchantements de Jacques Lizène, “Inventeur de l’art nul, Petit maître liégeois” de Pierre Pinoncelli qui ensanglanta Malraux avec un pistolet à peinture lors de l’inauguration du musée Chagall, de Philippe Castellin génial découvreur et “capitaine de pêche”; ou encore de Joan Brossa dont ici la silhouette s’accoude sur la lettre originelle de la Réunion : le K .

Existent au fil des chapitres une extase graphique et poétique et une anatomie de tout ce qui dépasse les idées reçues sur la culture et de ce qui éclaire la vie, au moins “juste un espace de temps où l’on pourra survivre”. Il y a là une forme de synthèse de tous les fondamentaux du créateur dont mots et images sont montés ou démontés à la Beuys (présent dans le chapitre IV) afin, comme l’annonce le suivant, “Que la parole se conjugue avec la vie” en mêlant tout ce qui bouge dans la ou les langues et les images.

Les jeux et rythmes du noir sur blanc, du blanc sur noir prouvent de fait que rien n’est de ces deux couleurs. D’où l’appel d’un métissage animiste où — lorsqu’il se transforme en monothéiste — il devient incarné par un “Dieu éléphant métaphorique” moins survivant que survivance mythologique.

jean-paul gavard-perret

André Robèr, Mi di minm — K, éditions Paraules, 2021, 78 p. — 15,00€.

Mi di minm d’André Robèr par François Huglo

- https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.21f942bb866c2823339b839747a0c50c.fr.html#dnt=false&hashtags=litterature%2Csitaudis%2Cpoesie&id=twitter-widget-0&lang=fr&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.sitaudis.fr%2FParutions%2Fmi-di-minm-d-andre-rober-1639892254.php&size=l&text=Mi%20di%20minm%20d%E2%80%99Andr%C3%A9%20Rob%C3%A8r%20par%20Fran%C3%A7ois%20Huglo%2C%20les%20parutions%2C%20l%27actualit%C3%A9%20po%C3%A9tique%20sur%20Sitaudis.fr&time=1640621775333&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.sitaudis.fr%2FParutions%2Fmi-di-minm-d-andre-rober-1639892254.php&via=sitaudis

- https://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3b448b3a104704%26domain%3Dwww.sitaudis.fr%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sitaudis.fr%252Ff2b127c6974000c%26relation%3Dparent.parent&container_width=100&href=https%3A%2F%2Fwww.sitaudis.fr%2FParutions%2Fhttps%253A%252F%252Fwww.sitaudis.fr%252FParutions%252Fmi-di-minm-d-andre-rober-1639892254.php&layout=button_count&locale=fr_FR&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=100

André Robèr avec Ponge ! Il fallait un Blaine pour le voir et pour le faire lire. Et dire qu’aucun de ses amis « exégètes avérés de Francis » n’avait « établi le rapprochement » entre le sexe féminin et « La Figue, La Mouline et L’Huître » ! Mais « tandis que Francis Ponge reste dans la littérature, l’excellente littérature (…), André Robèr lui montre, démontre la chose concrètement : prépuce du clitoris et lèvres internes, précisément ! ». Il « photographie » et « commente » le sexe féminin, « même si ce n’est pas tout à fait lui, mais son déguisement en fruit de mer, il l’assortit en quelque sorte… », en un chapitre VI intitulé en français « Ce que la nature nous offre » et en créole « La Pa Moin La Rodé (LPMR) ».

Lire André Robèr par-dessus l’épaule de Julien Blaine qui le postface, avec toujours la possibilité de lui répondre, d’extrapoler, d’échanger, est une grande chance, à saisir « entre deux enterrements », dit André. Julien énumère : Jacques Lizène, « Inventeur de l’art nul, Petit maître liégeois de la seconde moitié du XXe siècle », Pierre Pinoncelli qui « mit en joue » et « ensanglanta » Malraux « en 1969 avec un pistolet à peinture lors de l’inauguration du musée Chagall de Nice », Philippe Castellin « corailleur » et « plongeur professionnel, un capitaine de pêche », Manuel Joseph qui « navigue entre P.O.L et Al Dante en butinant de temps en temps dans des revues plus ou moins éphémères ».

La poésie visuelle consiste-t-elle « à juxtaposer des images avec des mots, à triturer des images, à entendre des formes tissées par nos imaginaires ou subitement extirpées d’une chaîne de lettres ou d’un contraste graphique » ? Cette question posée à l’orée du #9 de nuire, revue de la biennale internationale de poésie visuelle d’Isle sur Tet, créée par André Robèr, trouve sa réponse un peu plus loin : il s’agit d’une « forme de pensée collage, qui a ses racines dans une ancestrale capacité de l’humain à associer, à dissocier, à façonner ». Ainsi, le chapitre I de Mi di minm rend hommage à Joan Brossa par la silhouette de profil d’un homme qui s’appuie « sur la lettre originelle de la Réunion, le K ». Face au sexe de cette silhouette, la lettre s’enfle d’un sein qui saigne. Sont condensés dans un éclair visuel désir, terre nourricière et souffrance. Le K peut aussi servir au poète de porte-chapeau. « C’est très joyeux ! », disait André à Julien en lui présentant son chapitre II : sous le titre « extase graphique mars 2021 », un texte en créole offert à « une lecture compactée au carré, cubique ! ». André traduit : « Un peu juste un peu là tout contre le bord de la route si celle-ci peut être pour nous / En plus le soleil nous fait défaut / Quelques fois le rêve est dominant / Accostage en solitaire / Juste un éclair de vie pour croire que cela est possible / Juste un espace de temps où l’on pourra survivre ».

Les rythmes de verticales et d’horizontales, de noirs et de blancs, de bandes imprimées ou non, du chapitre III, « suite graphique sur une carte de l’île de la Réunion dégradée », intitulée « La rénion a minima 2021 », peuvent rappeler ceux d’affiches découpées, recomposées, puis maculées par Julien Blaine, qui dit de ces pages : « Déjà on sort du livre pour les imaginer se poser sur des cimaises, là, on les admire en grand ». Le chapitre IV, « Pour Joseph Beuys 2021 », pour son centenaire, projette « l’artiste en manteau démantelé » sur un fond « rigoureusement et précisément lettré », à la manière des incrustations de Jean-Christophe Averty, que rappellent aussi les images de girafes et de lions découpées et projetées sur le manteau, ainsi « remmantelé ». Le V, « Vavanguèz 2021 », répond au vœu « Que la parole se conjugue avec la vie » en conjuguant les surfaces manuscrites, imprimées, avec celles de corps, de visages, de liquides scintillants et mouvants : danse vouée, selon Robèr, à « l’élégance » et à « la beauté ». Le VII, « Mi di minm », est sous-titré « Ce n’est que du langage » et « Sa rienk fonnkèr pou lo zié ». Blaine traduit : « C’est simplement pour les yeux mais du fond du cœur ».

Ce n’est que du langage : qu’on lise page après page ou regarde les tableaux un par un, ces deux possibilités « ne sont pas incompatibles ». Aux « peaux noires masques blancs » de Frantz Fanon répond l’as de cœur qui ouvre la postface de Julien Blaine : « Cœurs noirs défenses blanches ». Car aucune peau n’est vraiment noire ou vraiment blanche. Les jeux et rythmes du noir sur blanc, du blanc sur noir, sont inventions de l’écriture, du dessin, de la peinture, de la photo, des collages et incrustations d’André Robèr. S’y déplace le cœur solitaire d’une universalité non monothéiste mais animiste et animale : un « Dieu éléphant métaphorique mythologique politique ». Survivant —sur-vivant— « juste un espace de temps ». Résistant.

L’independant 28 avril 2021

Le Journal del lîle de la Réunion 2 mai 2021

L’independant 14 avril 2021

La semaine du Roussillon N°1289 du 21 au 27 avril 2021

Le travailleur N° 3859 parle du livre de Dominique Benoit

L’independant 17 novembre 2020

Dernière démonstr’action sous ma gouverne de Julien Blaine par François Huglo

Le grand dépotoir avait été salué comme acte politique-économique-esthétique-poétique (valeur d’usage contre valeur d’échange, Vie-Art contre marché, contre « asphyxiante culture »). Maïeutique et zen : incitation au détachement. Il s’agit aussi d’un acte manouche, ou rrom. On le comprend en lisant un « assortiment de choses fraîches » et « vieillottes toutes inédites » imprimées par les éditions Paraules en une période où diverses manifestations étaient reportées ou annulées, dont les rencontres de l’Ille-sur-Têt, les lectures chez Maupetit (librairie) et les Rroms au MUCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).

L’exposition Le grand dépotoir (« tout ce qui me reste dans mes ateliers » doit être emporté ou sera brûlé ) met en pratique un proverbe gitan régulièrement cité par Alexandre Moralès : « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». Julien Blaine évoque sa mère, « une de Mouriès dans les Alpilles aux frontières de la Camargue », et le « soleil des fêtes de boumians » que rappellera le feu de joie, à la fin de l’expo. Et quelques rites : « Je récupère l’argent de la main droite, celle qui prend. Je paye de la main gauche, celle qui donne ». Un trèfle à quatre feuilles tatoué sur l’épaule droite, un bocal plein de pièces d’un centime d’euro. Du rite (« je me lève du pied droit ») à l’éthique (« je ne suis pas certain que ça va marcher mais j’envisage le succès »), il n’y a qu’un pas. Éthique tzigane, stoïcienne, spinoziste ? « Jamais je ne me plains (…). Je ne juge personne : jamais ». La fable confine à la médecine : « Tous mes cousines et cousins sont parents du hérisson », qui ne mange pas « les aliments contaminés par votre souillure (…). Il est propre et il guérit ».

Éthique difficilement compatible avec la bonne morale des braves gens : « sur le chemin du voyage tu peux cueillir au bord des routes ce qui t’est nécessaire pour te nourrir et pour t’abreuver à condition de ne pas en faire commerce. Ce n’est pas voler, c’est obéir à la loi de l’hospitalité, c’est respecter les traditions de leurs pays d’origine ». Mais « ce respect leur vaudra une mauvaise réputation avec tous les attributs néfastes au sujet du vagabondage. Les 600 000 morts du génocide Nazi, le Parajmos, sont alors selon ces criminels de guerre justifiés ». Ah, les braves gens !

Le grand dépotoir rappelle aussi les funérailles : « Tout ce qui lui appartenait disparaît. Un seul objet choisi par celles et ceux de sa famille : un simple souvenir du mort. Tout le reste va brûler. Même sa caravane : Tout ! ». À la Friche de la Belle de Mai, Blaine n’envisage pas de mourir. Il dépose encore, le long de sa route, des Post Scriptum à ses performances. Celles, politiques, de Piotr Pavlenski lui ont bien plu, jusqu’au jour où il s’est transformé « en donneur de leçon », en « moraliste pudibond » qui, « après s’être cloué la peau des couilles », est « devenu cul-cousu ! ». Blaine préfère « le haka des maoris », surtout connu chez nous par « son expression autour du rugby ». Mains frappées sur les cuisses, souffle des poitrines, hanches suivant le rythme fortement marqué par les pieds : « Ka mate ! Ka mate ! (C’est la mort ! C’est la mort ! ) Ka Ora ! Ka Ora ! (C’est la vie ! C’est la vie !) ». Étymologiquement, « haka signifie « faire » ! ». Comme la danse des signes sur les pages qui suivent, entre « transparence des O » et « Zéro ô mon beau 0 Ô ma boule 0 ». Être c’est suivre (dire « je suis » conjugue les deux verbes). À suivre…

Entà Katakolo, Vers Katakolo, Michel Destieu (par André Sagne)

https://www.lacauselitteraire.fr/enta-katakolo-vers-katakolo-michel-destieu-par-andre-sagne

Ce à quoi nous enjoint Michel Destieu dans son nouveau recueil, publié, notons-le, en version trilingue (occitan/grec/français) aux éditions Paraules, c’est, avant de partir en direction de Katakolo, petit port grec du Péloponnèse qui donne son titre au recueil, non loin de la ville de Pyrgos et du site d’Olympie, de s’y préparer en quelque sorte par un « Prélude » de quelques pages où l’« Escargot de mer » qui en est l’intitulé se révélera être une manière de désigner le pays de destination, la Grèce.

En effet, point de guide touristique ici, ni de cartes postales, mais plutôt ce qui représente peut-être, pour l’auteur, à l’opposé justement de tous les clichés, la quintessence de ce pays et de ses habitants, avec sa part « la plus vivace / la plus sauvage ». C’est bien elle que vise Michel Destieu qui évacue une bonne fois pour toutes dans ce « Prélude » les images que nous avons tous en tête, les dieux, les athlètes, les coureurs d’Olympie, en les évoquant d’une manière telle, avec ce ton particulier fait d’un mélange inédit de culture et de vie quotidienne, de distance et de familiarité, associant mots et images de façon très personnelle, que l’on retrouvera d’ailleurs dans tout le recueil, qu’elles deviennent totalement méconnaissables :

« Les coureurs sous le portique en pierre /prêts à avaler la cendrée les corps /luisants au milieu du monde sur les talus /quitte à mourir sur le rectangle en sable de renard /entrailles à ciel ouvert /ventre à terre ». Ou bien c’est « notre étoile (qui) descend la ligne de fond aussi vite qu’un coureur de soixante /mètres /pressée de tourner ».

Plus largement le poète présente de la même façon la Grèce comme « un bel escargot, /persienne /où le pays tout entier /entre /chaque nuit chaque soir /vadrouille ». Et il restitue étonnamment les bruits de la rue grecque, que l’on entend en le lisant, sans qu’il y ait de véritable description au sens habituel du terme : « morveux au tempo des quatre temps à travers les persiennes glissent /des coquelicots de rue saxos en lierre ça pulse rouspète cris tout en /haut des arbres quelle clique /nuit noire son couvercle en cuivre brûlant » jusqu’à ce que « les voix se faufilent refluent se rétractent au fond d’un grand escargot /de mer /maintenant ça pianote les hautes fleurs des femmes s’envoient au- /dessus des arbres /pose-toi pose-toi je te dis càtsi càtsi hohohohohouhouhouhouhouhou ».

Nous sommes bien dans la poésie de Michel Destieu, qui peut se nourrir, voire s’inspirer d’« un vin de feuilles plus doux que le soir », prêts avec lui à appareiller pour Katakolo, sans être très sûrs, néanmoins, de l’atteindre. Car il y a ici quelque chose de La Promenade au phare, ou plus précisément de Vers le phare (To the Lighthouse), de Virginia Woolf dans ce recueil, ne serait-ce que dans le nom même de Katakolo qui sonne comme une litanie ou un mantra, qui se répète à l’infini dans son rythme quaternaire, où l’on entend comme le battement sourd d’un tambour, appel ou fuite. Qu’il renvoie à un lieu réel n’est peut-être pas le plus important car s’y projette autre chose de plus fondamental, de l’ordre de l’écrit, de l’imaginaire et de la pensée. Vers Katakolo peut dès lors désigner un chemin initiatique, un retour sur soi, une interrogation existentielle, « … un sentier /la fine piste /dans la lumière noyée ».

Dix-huit poèmes constituent le recueil, chacun dans la forme que lui donnent successivement l’occitan, le grec et le français réunis, comme autant de stations, de facettes prises dans ce mouvement du sentier, du trajet vers, qui toujours s’échappe, serpente, s’éloigne ou se rapproche du but. Dix-huit manières de dire ensemble la réalité extérieure (la Grèce du Péloponnèse) et intérieure (le moi, le soi), non pas en alternance ou en continuité, non pas linéairement, mais dans le flux et le reflux de la vie. Dans ses queues de poisson et ses coq-à-l’âne. Car tout l’art de Michel Destieu, comme on le constate dès le prélude, est de juxtaposer à une profonde sensibilité le quotidien le plus prosaïque, au « grésillement /noir /d’un poème nostalgique de l’ombre d’où il vient » les « quatre cochons entiers /(qui) pendent /tête /en bas ». Sans que jamais cela ne vire au procédé, il fait de ce frottement jaillir l’étincelle poétique. Il redonne par exemple toute sa saveur à une journée en Grèce où se mêlent, dans l’exactitude des images, « la mer /sous un bombardement d’acier », « plomb en fusion », « un cimetière (qui) verse sa lumière blanche sur les tombes », « les voix (qui) montent aux arbres à travers la nuit /aux bruits de ferraille les cris de rue », le « grand café : parakalo, s’il vous plaît », à toute une série de pensées, de réflexions, à la fois sur ce pays qui l’accueille, la Grèce, dont il reconnaît modestement n’être qu’« en lisière », et de n’avoir peut-être fabriqué qu’une Grèce à son image (« ma Grèce »), et sur l’existence même, dont il ne questionne jamais frontalement le sens (ce qui n’aurait que peu d’intérêt à vrai dire) mais, tout comme pour la rue grecque, fait advenir par une science du détail détourné, du trivial exhaussé, grâce aussi à l’humour et à l’autodérision dont il fait preuve, tout le tragique et la beauté.

Le poème de la page 44 (version française), à cet égard, en figure peut-être l’exemple le plus accompli, en tout cas à mes yeux, en ce qu’il lie étroitement, inextricablement, en un bloc, le sentiment de la nature, en l’occurrence la mer, à celui de la perte et de la mort, ce que symbolisent dans leur extrême simplicité les vers suivants : « La marée pousse le sable humide /ce matin /nous n’arriverons pas assez tôt /sans doute /à Katakolo… ».

Le recueil devient alors une traversée des apparences, autre titre woolfien, où le poète, en compagnie de Maria l’exilée, arrachée à sa terre « de force sans rien (lui) demander », exécute en fait un périple intérieur où se croisent interrogations sur lui-même et sur les autres. « Je ne sais pas ce que je dis /j’en parle », avoue-t-il, et observe à propos des « gens d’ici », des Grecs, que « quelque chose d’étranger à eux /plus loin /gratte doucement l’infiniment neutre ». Au fur et à mesure que les poèmes se succèdent, « ce pays /… à moitié perdu /… à moitié (s)ien » apparaît comme le sismographe de ses émotions et de ses pensées. C’est finalement à travers lui, à partir de lui qu’il réfléchit et médite. « A huit heures et demi à Spiatza-plage », beaucoup de petites choses discrètes ont lieu, on rencontre « deux raisins, un vieux Grec /une planche, sa chaise en plastique /et la jolie voisine habillée tout en noir » et puis sans transition : « Fenêtre sur le grand-neutre, je te salue /et tu ne me réponds pas /un beau jour ce sera l’inverse /… quand nous ne serons plus à l’être qui déborde /ce que l’on appelle mortvaudra pour les vivants /dernière nouvelle ».

Il y a ainsi très souvent dans les poèmes de tels tête-à-queue, qu’on peut qualifier de métaphysiques par leur façon bien particulière d’ouvrir les horizons, de sonder les tréfonds, de voguer au large. « Vers katakolo » évidemment, destination devenue au fil des pages mythique. « Vers katakolo de bon matin /tout va bien ».

André Sagne

Lauréat en 2011 du prix Paul Froment pour le recueil bilingue occitan-français L’èstre / La chose, Michel Destieu est un poète qui circule entre les langues. En Grèce, dans la maison familiale de Pyrgos et sur les plages jusqu’au port de Katakolo, lui est revenu le « patois » qui se parlait dans son village natal en même temps qu’il était pris entre le grec et le latin. Et le français comme sujet de l’un à l’autre, « vers l’inconnaissable » dit-il lui-même. On trouvera une bonne présentation de son œuvre dans La Tour Thierry, le numéro qui lui est consacré de la collection Chiendents des éditions du Petit Véhicule, publié en 2014.

Culture. De la bonne lecture pour cette période de confinement.

L’Illa dels poètes, qui du 3 au 28 mars rendait hommage à Jordi Pere Cerdà, avait débuté avec la présentation de l’ouvrage bilingue Nos jardins, de Serge Bonnery et Jaume Saïs, traduit en catalan par Cristina Giner et Colette Planas.

Cet évènement qui affirme sa volonté d’implanter un festival de poésie à Ille, terre de poètes catalans, n’aura pas dépassé le mur du confinement. Le temps d’une sublime exposition photo signée Jaume Saïs, d’une soirée vendredi 6 mars avec Anna Serra et Julien Boutonnier, d’une nuit de la poésie très réussie samedi 7 mars. La soirée prévue le mardi 17 mars, avec Pere Figueres et Jordi Sales, qui devait présenter son recueil Cap al tard, a été annulée. Et tout ce qui suivait s’est effondré comme un Mikado. Notamment la soirée réservée à Charles Pennequin, qui aura lieu jeudi 10 septembre.

Les éditions Paraules qui ont mis sous presse cinq recueils de poésie et un livre, chacun tiré entre 200 et 300 exemplaires, sont financièrement engagées dans ce projet. Les présentations de Cap el Tard, Co-incidències de Christina Giner et Odile Marot, Corridas de Francesca Caruana, Versets nomades de Gabriel Groyer et Les chantiers de l’hiver, suivies d’une nouvelle Le pianiste s’appelle Jean-Paul, d’André Robèr sont remises. « La présentation des ouvrages aura lieu au dernier trimestre et à la réouverture des librairies pour lesquelles je travaille, explique André Robèr directeur des éditions Paraules. Pour l’ouvrage de Francesca Caruana. Nous allons réaliser un tirage de tête de 25 exemplaires, avec un dessin original de l’artiste. Ça va aider ».

Pas évident de rebondir pour un éditeur. La poésie a du mal à trouver son souffle, alors que c’est vraiment une lecture de confinement. « On va miser là-dessus. Peut-être que les gens ont envie de lire et d’acheter. Même moi j’ai le temps de lire ».Éditions Paraules 2, rue Julien Panchot à Ille-sur-Têt. Tél. 06 78 28 66 17.

LITTÉRATURE. Six « dones poetes », six voix, une langue. L’independant le 23 mars 2019

Lorsque les mondes de l’édition et de la poésie de langue catalane sont en connexion, ça donne une soirée extraordinaire où A. Aldrell, Estel Aguilar i Miró, Maité Barcons Reniu, Cristina Giner, Mariela Olive et Colette Planas ont sublimé la langue catalane. Elles ont aussi cosigné un recueil de poésie Aigües sempre vives, porté par les éditions Paraules et André Robèr. L’occasion de rendre un hommage appuyé à la poétesse illoise Simone Gay, décédée en 1969. « Nous devons remercier André Robèr de nous avoir donné cette opportunité. Il le fait par conviction, car c’est une langue minoritaire », soulignait Teresa Dalmau, présidente de la Casa Samsó. André Robèr, soutien indéfectible de cette langue catalane, organisateur de l’Illa dels poètes, dont il a planté les jalons cette année et qui a rassemblé au-delà des frontières. « Il y a eu du monde et on n’a pas à rougir par rapport à d’autres festivals. On a fait cette démarche. Reste à savoir ce que sera la deuxième édition », avançait-il.

La soirée s’est avérée riche, variée, avec plusieurs types de poésies : militante, intimiste, paysagère… Avec une phonétique différente, des accents divers, ceux du país valencian, du Maresme et de Catalogne nord. Un catalan compréhensible, avec une seule envie : transmettre cette langue. « Le but est d’aider à faire en sorte que les gens se réapproprient l’écrit en langue catalane. Et ce genre de poésie est à la portée de tout le monde. Le public peut se l’approprier », expliquait Teresa Dalmau.

Et les soutiens arrivent pour étayer la poésie de langue catalane, puisque dans le cadre de l’année Simone Gay, Josep Puigbert, directeur de la Casa de la Generalitat de Catalunya, sera à Ille, accompagné d’Irène Munoz et Miquela Valls, ce matin à 11 h, à La Catalane, pour lancer l’année Simone Gay.

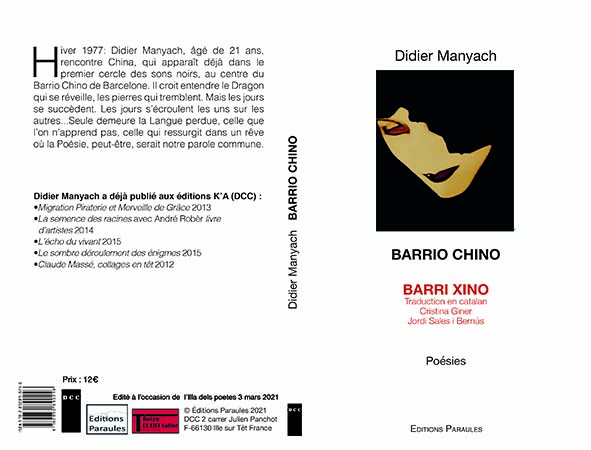

A propos de Didier Manyach

Au bas des ombres, une lueur veille…

Au bas des ombres, une lueur veille… Sur la poésie de Didier ManyachPar Sylvie Besson| 29 décembre 2015|

Pourquoi un tel poète reste-t-il sur sa réserve d’ombre ? Pourquoi se présente-t-il comme habitant exilé de la morsure des villes ? Pourquoi est-il témoin d’hommes figés dans une vie qui ne leur apparait plus ? C’est que pour Didier Manyach écrire consiste à regarder le monde depuis l’abîme afin de dire l’agressivité des hommes et l’angoisse qu’ils suscitent, afin d’éviter les sourires calcinés, les corps fanés, les traces fantomatiques, puis chercher néanmoins dans cette désespérances les régions nomades de la mémoire. Ainsi Manyach cartographie un monde d’individus soumis, aveuglés et éperdus que son geste poétique inscrit entre lyrisme impétueux et révolte lucide, non pas en effusions personnelles et engagées, mais à contre-sens des habitudes, en contre-plongée du monde, donc paradoxalement en hauteur de ton et de vue :

Se rapprocher de l’abîme, de la putréfaction, du marasme

comme une conscience dévastée

enfermé dans le labyrinthe.

S’avancer les mains clouées aux linteaux de chaque porte

en piétinant la pourriture.

Accéder au chaos

pénétrer dans le calme, le déferlement lointain et régulier

des fleuves.

Offrir l’aurore engloutie devant des éclats de vitre

Être transfixé au sein des mille-voiles.

Apparaître dans le blanc d’une pensée

vécue au monde autre

se croiser d’un rêve et rendre à l’espace

la terre lunaire terminale.

S’échapper des mouroirs, monter dans la lumière

traverser les espèces

& vivre face au vide, face à l’Inconnu

qui va naître…

(extrait d’Impacts de Foudre)

On comprend alors qu’Expérience Blockhaus ait accueilli en son antre sulfureuse le diamant noire du poète, cette écriture toute de déchirures, d’explosions, de chaos, de lignes de failles, d’instants fissurés et d’élans que l’on brise; la parole du poète due à un phrasé indivisible ‑chaque recueil étant l’écho d’un autre- trouble la quiétude des lieux communs, il n’est pas de paix absolue avec Manyach, toute son œuvre au noir est onde de choc dont personne ne peut se garder. Et si pour la fraternelle cause poétique qu’est Expérience Blockhaus, la réalité oppresse, qui n’est plus que décomposition, craquements ne laissant guère refleurir des espoirs de chair sensible, abandonnant davantage des corps muets et pétrifiés dans les murs de leurs édifices, chez Manyach, s’écoule cependant un véritable sang d’encre arraché au crépuscule ‑fût-il de blessure– un sang qui finit toujours par rejaillir des interstices de la vie, sans doute afin d’être au rythme du monde avant d’appartenir aux mots. L’écriture épouse alors les palpitations vitales des arbres, les flux débordements des eaux, la poésie devient aussitôt “violente nuit de pluies”, non pas un nostalgique miroir avide d’illusions dans un voyage aux contours oniriques, mais des crues de géométries exotiques, désireuses de s’abreuver à la source du monde ; il faut également accepter de découvrir les glissements de terrains, les gouffres, les éparpillements, les ravins et avalanches, là où tout semble disparaitre dans l’émerveillement et le désordre du désastre naturel :

Un chemin délavé que mes yeux accompagnent dans la

solitude

aujourd’hui repris en sens inverse

et qui mène à l’Observatoire : ici j’étudie le chaos

les migrations, l’apparition de nouveaux climats…

C’est sur ce chemin de poussière que j’ai voulu disparaître

tout en haut il fallait se jeter dans le vide

& tout en bas il n’y avait que le néant

(extrait d’Impacts de Foudre)

Reste cette civilisation portée en langue amère, qui blesse l’œil et l’aveugle alors même que l’écriture fuit la vague nausée de l’immobilisme et une nature trop contemplative, Didier Manyach préfère en ce sens entrer en communion avec la flamme du Commencement, de l’Infans, cette aube brûlée de nostalgie adulte ; le poète laisse ainsi apparaitre, au cœur de l’Obscur, la brûlure de la clairvoyance, délaissant aussi les signes fallacieux d’une langue qui ne serait que rempart. Voilà donc Manyach tenu à pétrir la malléabilité des ombres, à cracher les mots qui apprennent le décillement du réel. Terrifié à l’idée de voir coaguler ses jours, le poète laisse son écriture déborder au rythme des saisons les plus violentes, en des poèmes bouleversants de puissance et de dissidence. S’élançant, par intermittences, en cris vibrants puis danses primitives, les mots se trouvent délivrés de tout ornement, mots frémissants de vie, mots où circulent des formes aussi proches que lointaines, mots qui retiennent l’instant, mots nés de la terre et de ses éléments, des arbres aux « bras d’écorces et de cendres », mots majuscules qui résonnent des tréfonds de l’abîme en des constructions amples et infatigables ; sortes de rhizomes enfin qui s’enracinent dans le monde car le dedans de l’homme est au dehors. Sous la variation de la prose, la langue donne vie à des questions sans réponse et à des suspensions étirant le quotidien jusqu’à le faire claquer au vent d’allitérations et d’assonances incantatoires, de timbres inattendus, et cela dans un superbe battement de phrases.

Didier Manyach compose certes un grand poème du désarroi existentiel et de la lutte artistique, mais l’on retient davantage encore « ses mots » qui ont le goût du vent filant, son écriture qui ouvre au respire des choses les plus sombres, sans jamais perdre de vue la trace sensible des visages croisés. Sa parole procède, ce faisant, par éclats de voix, orchestrant des silences puis de brusques et longs passages vers des territoires profonds. Et au cœur de cette marée tumultueuse surgissent, dans la fonte du réel, des lumières convulsées, des figures déjà brouillées par la « vitesse noire » de l’écriture, des paysages dépeuplés au grand rythme élémentaire, parfois troués obscures ou vertiges ravinés, à moins que le poète ne nous invite à passer à travers des forêts déchirées, tortueuses, recouvertes d’encre phosphorescente. Surgissent alors des noms frappés à même la forge qui, dans la pierre millénaire, ont scellé « l’éclair de l’Aigle » et « le galop de l’antilope noire » ; scandant ainsi l’obscure clarté du Verbe et rappelant l’immensité de provinces originelles. L’ailleurs est en effet un ici, l’extérieur est une intimité, tout chemin souterrain révèle l’ensoleillement des profondeurs perdues ; voici l’être lié à la marche du temps et seuls les climats donnent la sensation de se décliner comme des excroissances natives de la vie, s’arc-boutant au silence pour faire jaillir un chant primitif. C’est ainsi que le poète chante l’invisible, non pas la voie lactée mais le paysage du vent, l’éternité passagère, et le chemin sans fin, constellé de divers seuils, il balaye les larges rivages de la terre et interroge l’unité perdue et l’arborescente beauté de l’être-monde :

Nous naissons avec le soleil

Mais nous venons des étoiles

Des algues

Et du souffle

Qui ne tient qu’à un fil:

Celui que la lampe tisse

Dans la grammaire de nos veines

Avec le sang du verbe

Le vent

Qui fait trembler la flamme

Et le feu

Ou le silence

Des astres.

Alors toutes les pensées chavirent dans l’impensable

Puis dans l’écume ruisselle

Le matin du monde …

(extrait d’Onde Invisible, Piraterie, Migration et Merveille de Grâce)

La langue tente sans cesse d’échapper au sol qui pourrait se dérober sous elle, s’engage dans une course afin d’attraper la vie au vol, chaque passage poétique est une hurlerie qui crépite de vie et de sa soudaine disparition. Didier Manyach saisit en ce sens le jaillissement intense d’une saison en enfer ou d’une illumination ; ses vers se traversent en cisailles, en fragments du monde, en « alphabets de cendre »: on y devine toujours l’appel de la mémoire lié au désir d’enjamber le temps, d’aller vers une possible luminescence, vers cette lueur qui veille toujours…. Et pour être en partie perçue, cette clarté a besoin de s’unir à l’ombre, sans quoi l’espace alentour serait noyé par un flot de lumière.

L’olivier dans le champ de pierres sèches :

laves nouées, flammes autour des corps

crevasses, huile verte dégoulinante au long des branches

des troncs mutilés

ce feu pétrifié sur les écorces.

Recouverts de ce qui obscurément les hante, crucifiés

couchés, abattus, sans pouvoir se résigner

à s’écrouler tout à fait

une plaie au travers du flanc.

L’eau qu’ils n’ont jamais trouvée

les olives qu’ils ne produisent plus

cette obstination pourtant à durer…

Leurs mains sont bleues comme la nuit :

on dirait qu’ils se dressent

que la lumière de l’Été les transfigure

(extrait d’Impacts de Foudre)

Il n’y a certes pas d’ombre sans lumière, et inversement. Par-là, l’ombre rend possible la vision du poète, elle fait renaitre des formes et laisse la vie s’y manifester, hâtivement. Mais la lumière doit rester lueur chez Manyach, un faisceau fragile qui n’hésite pas à s’engager dans l’obscurité du réel. Il ne s’agit donc pas d’une lumière qui éblouit, ni de lumière sacrée, ni de plein soleil, le poète privilégie les levers d’aubes pluvieuses ou les couchants apocalyptiques, c’est là que la vraie lumière est la plus énigmatique et la plus ambivalente. En effet, l’œil capture ainsi le paysage à travers une variété infinie de teintes, de nuances que le poète retranscrit en mots. Les changements perçus sont rendus visibles grâce aux rapports qui s’établissent entre apparition et disparition de la Vie, glissements, mutations et mouvements de va-et-vient. Ainsi, les premières lueurs du Poète font que l’Obscur de la nature se relève autant qu’il se délite, comme écarté par une conscience de l’évanescence des choses. Les branches sont alors nues, la terre prend la couleur des forêts et les arbres celles de la pluie. L’écriture devient mouvement de renaissance autant que de solitude et de désordre :

Je voudrais dire la Cité mythique après sept jours de

marche entre ciel et terre. Puis cette solitude dans

la brousse proche, il y a quelques années de cela, en

suivant les baobabs, comme des ponts de lumière, pen-

dant que les femmes revenaient en courant sur le sentier

boueux. Je voudrais dire le monde de l’Origine comme un

placenta enterré dans la forêt, là-bas … à quelques mètres

de moi, comme un marigot sous l’orage.

(extrait de Sous les pluies des mangues)

La lueur originelle et scripturale du poète révèle donc ce qui n’est pas immédiatement perceptible, une fois que toutes les illusions sont tombées, que l’esprit voit aussi clair que le monde qui le dépasse ; Manyach tente alors de retenir cette lumière singulière qu’est la Vie, ainsi que le sentiment de traverser certains jours plus pleinement que d’autres. Ces moments sont presque toujours associés à une tension, une lueur dans l’impermanence, ce que l’on nomme, à l’instar de Jaccottet, « l’étincelle de vie ». L’espace du poème est donc le lieu où la parole accueille l’expérience du monde dans son mouvement perpétuel. En définitive, la poésie de Manyach parle du monde sans jamais l’expliquer, ce serait le figer et le nier, alors même que le poète lui donne raison dans son refus de répondre ; l’éveil passant aussi par l’oubli des vies antérieures :

J’habite la déchirure des régions disparues

les drailles et les frontières

le fleuve tumultueux

les cendres encore tièdes…

La Vie reviendra t’elle ?

Je gis, au milieu du Temps, dans son devenir…

(extrait de L’Ensoleillade. Piraterie, Migration et Merveille de Grâce)

Mais L’écriture, ombre parmi les ombres, permet de briller, de retenir des instants de vie immédiate, ces moments qui font craquer les contours du temps à la lueur d’une veilleuse, une lueur qui fait également trembler les apparences et montre à l’œil que toute chose vivante de ce monde n’est jamais circonscrite à sa limite visible, mais bien au contraire, qu’il y a toujours une part accordée à l’insaisissable. Manyach s’inscrit bel et bien dans la lignée, entre autres, de Bonnefoy, de Pierre-Albert Jourdan, dans ce désir éperdu de s’unir à la terre et à ce qui lui est au-delà ….. Cet insaisissable est un souffle qui permet ne pas arrêter sa course, de ne pas être sclérosé par de fausses assurances, de ne posséder aucune certitude, de savoir en bout de course que l’homme ne sait que peu de choses et que la terre en rien ne lui est due !

Alors quoi de mieux que d’apprendre à apprivoiser l’étranger, l’inconnu, l’incertain ? Quoi de mieux que d’énumérer le grand foisonnement d’une vie enfouie sous les décombres de l’illusion ? Climats Forêts…..Visages, Didier Manyach se sert du poème comme d’un grand journal de fragments, de voyages, de notes de vies éparses, le poète y dépose en jets de liberté, comme dans un herbier vivace, un éclat de la splendeur du monde. Défilent sous nos yeux étonnés et ravis les plénitudes végétales, le passage des saisons, les traumatismes et crevasses de la terre, les ciels orageux aux nuages translucides, le précieux secret de toute une vie. L’érotisme vital de la nature est donc la seule religion reconnue ; courbures sensuelles, généreuses ou effrayantes, ces formes apprennent à mieux nous déplacer afin de nous replacer humblement, dans le chant et la saveur des mots poétiques. Manyach sait cependant s’émanciper de cette saveur, étymologiquement du savoir, de la rhétorique, il parvient à s’éloigner de la pesanteur des idées trop abstraites qui encombre le monde des vivants. Le poète lucide est aussi vaste que la marche du ciel, le voilà donc glaneur de beautés tremblantes, rassemblées au hasard de courants climatiques. En effet, Manyach dit le grand frisson de l’existence autant qu’il conjure « le grand Tout » de l’éphémère. Le poète transmet des vertiges au lecteur qui, avec lui, parvient à voir l’Etrangeté dans chaque brin d’herbe et se contente de ces royaumes éphémères, de ces petites parcelles d’éternités, autres silences éventrés de beauté qu’il découvre dans le secret du geste poétique. En effet, l’écriture du poète porte toutes ces présences, embrassant tantôt des couleurs, tantôt des formes, comme si la terre n’avait plus besoin d’aspirer au ciel mais l’aspirait avec elle. Manyach parvient à mettre en relief l’émanation de la matière, la texture de la glace, la couleur des marécages, la frondaison des arbres, le parfum des saisons, l’approche de la pluie, le cycle des vents, la disparition ou course folle des animaux, le chant de la lumière et les derniers regards étoilés :

L’instant surgit

Sur un lit d’étoiles

Et de pierres plates..

Limpide origine perdue

Rendue au langage qui s’y incruste

Pour ouvrir la voie

Du vivant.

(extrait d’Onde invisible)

On redécouvre enfin notre silhouette d’humain, simple trait dans la magnitude du paysage, là où « le vent oblige le corps à se souvenir de la terre ». “Je ne cherche pas un paradis, mais une terre” écrivait Le Clézio et Didier Manaych lui emboite le pas, à moins qu’il ne le précède depuis toujours, pour affirmer en de véritables épopées de mots que « la vie terrestre est plus surprenante que n’importe quel rêve” (JML). A travers feuilles et pierres boueuses, les pas du poète sont des orages aigus, chaque enjambée rallie la pensée à la mousse, gangrène le trop-visible, desquame toute identité et pousse le voyageur à s’enfoncer au cœur de la sauvagerie et à laisser irrémédiablement son « empreinte dans le chaos ». Seule compte la voix d’une unité retrouvée, celle qui décline la rumeur des lichens, l’odeur des saisons, la présence des ombres ; vivant de cette source d’émerveillement autant que de vertige, le poète errant sait qu’il n’est qu’une forme parmi les autres, son écriture est en conséquence rendue attentive à la quantité des éléments qui le bouleversent. En somme, « le monde » en lui-même est dans l’homme plus humain et bien plus vivant que lui.

J’étais roche d’étoile, poussière du grand-mouvement

non dissocié, absolument vide.

La lumière ruisselait…

Je fermais les yeux & la terre intérieure m’apparaissait.

J’étais eau et plante dans le fleuve et le sol

j’étais neige et soleil en fusion sur les cîmes

boue et sang, écume avant de naître…

(extrait d’Impacts de foudre)